ARCCが1周年を迎えたこの度、2021年9月27日(月)~30日(木)の4日間にわたってオンラインイベント「Marketing Journey」を開催しました。

ARCCはこれまでデータマーケティングというテーマを通じて、多くのプロフェッショナルの皆様からお話を伺ってきましたが、その中で共通していたのは、土台となる「データ」と、その先にいる「人」への想いでした。

Marketing Journeyには「SNS」「BtoB」「ブランディング」「OMO」の4つのテーマで、それぞれが最前線で活躍するトップマーケター及びリーダーが登壇。豪華なスピーカーがこれまでの経験や今後の戦略を語り尽くし、今回も「データ」と「人」への想いが伝わるセッションとなりました。

それでは、各セッションをレポートしていきたいと思います。

Marketing Journeyはアーカイブ動画の視聴も可能です。

以下よりお申し込みくださいませ。

ユーザーとの距離を意識して、愛されるブランドを目指す

モデレーター:株式会社ホットリンク いいたか ゆうた 氏

パネリスト:株式会社Mr. CHEESECAKE 田村 浩二 氏、株式会社ミルボン 竹渕 祥平 氏

テーマ:Mr. CHEESECAKE・ミルボンが語る、SNSで愛される秘訣

本セッションでは、「SNSで愛される秘訣」を紐解いていきました。田村氏はSNS運用で上手くいった事例を挙げ、受け取り手によっては凄く価値のある情報でも、自分の中でそれが当たり前の情報であるため、それを発信しないと決めつけることはもったいないと言います。

田村氏:「例えばネジ1つでも、ネジのサイズに違いがあったり、意味合いがあるはずです。その情報をDIYをする人たちは欲しがっているのに、職人にとっては当たり前過ぎるからと発信をしないというのはもったいない。自分にとって当たり前というのは、他人にとっての当たり前ではないからこそ、それを発信することには価値があります。そして、そういう投稿が伸びるというのを実体験として感じています」

田村氏はさらに、自分たちのことを客観視することが重要だと言います。情報を受け取るユーザーがどう思うのか、それによって行動がどう変化するのかまでを考えた上で、発信する内容を組み立てないといけないと語りました。

続いて竹渕氏からは、具体的な成功事例の共有がありました。

竹渕氏:「SNSでは、ファンの深度をすごく大事にしています。そのため、すでに商品を使っている人に、新しい使い方や要素を提案していく狙いで施策を実施しました。その1つがヘアケア商品のビンゴの事例です。世間でビンゴの投稿が流行っていたので、それを自社のコンテンツと掛け算しました。流行っているものと自社のコンテンツとを掛け算することで、オリジナリティーを生み出すことが重要だと考えています」

お二人の話を聞いた いいたか氏は徹底的に真似することの重要性と、自社アカウントのアクション数だけではなく、その投稿からユーザーの中でどれだけ会話が生まれているかが大切だと話しました。

今回のセッションでは他にも、お二人の失敗事例や注目しているSNSアカウントのお話、視聴者との質疑応答もありました。SNSの活用にはユーザーとの距離感をどうとるかなど、課題も多くありますが、お三方の話から学べるヒントは多かったのではないでしょうか。

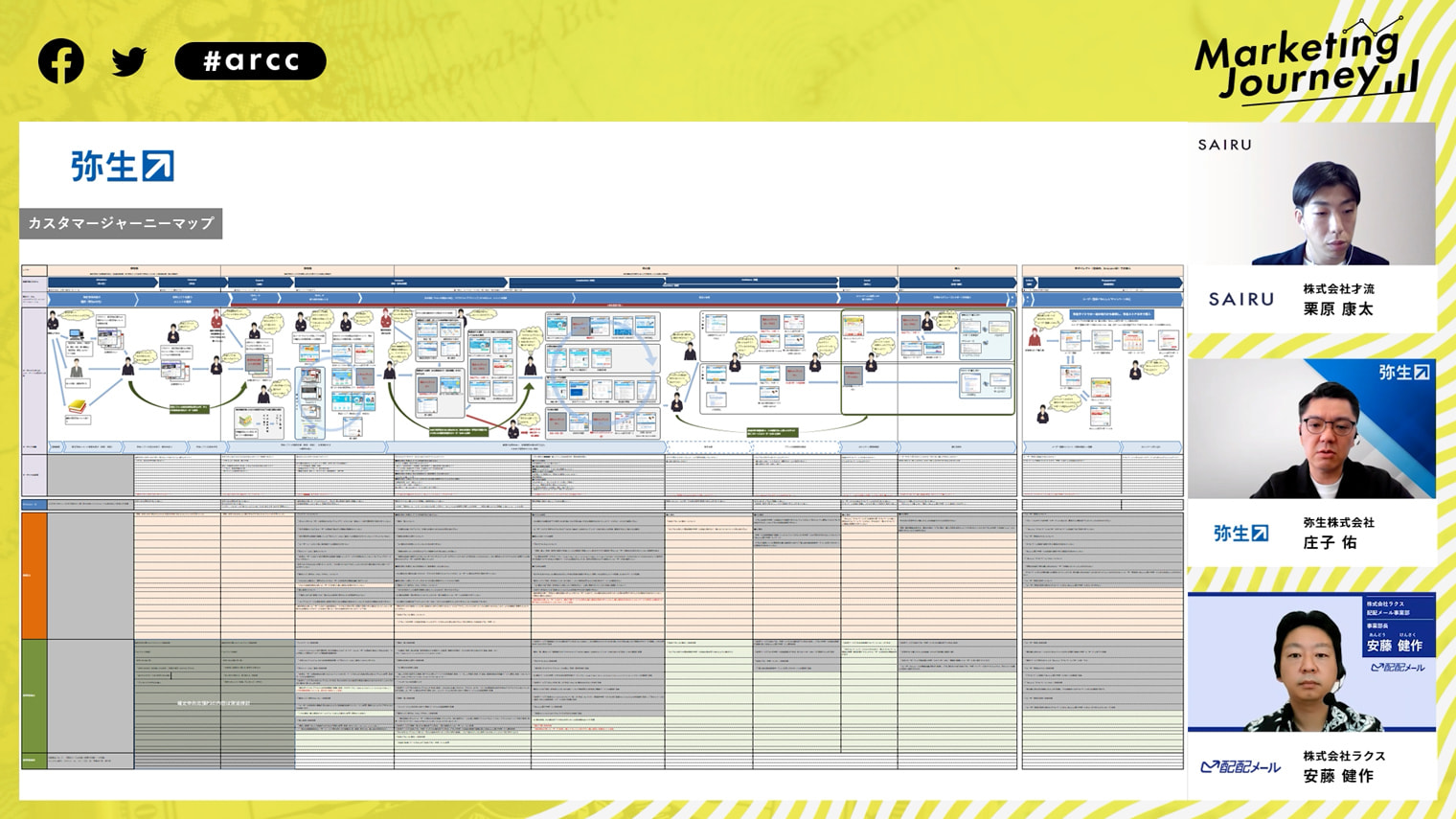

様々な視点から顧客理解を深め、マーケティング施策に活かす

モデレーター:株式会社才流 栗原 康太 氏

パネリスト:弥生株式会社 庄子 佑 氏、株式会社ラクス 安藤 健作 氏

テーマ:BtoBマーケのリアルに迫る。弥生・ラクスで実践している顧客理解を徹底解剖

顧客理解をテーマに、モデレーターの栗原氏がパネリストのお二人からこれまでの経験や意識していることを聞きました。その中でペルソナやカスタマージャーニーマップについての共有があり、お二人が実際の業務でそれらをどのように作成し、活用しているかについてお話がありました。

庄子氏:「我々が提供するのは会計業務のソフトウェアなので、お客様が普段どのようなスタイルで会計をしているのかは常に考えています。例えば会計事務所と顧問契約をしているのか、記帳は自分でしているのかなど、お客様の会計業務を1枚にまとめてペルソナとしています。さらにカスタマージャーニーマップを開発・マーケティング・顧客サービスの3つの部門の実務者を集めて、ディスカッションしながら作っています」

一方、安藤氏はカスタマーサービスとプロダクトマネージャーで別々のペルソナを作っていると話します。

安藤氏:「簡単に言うと、カスタマーサービスは特徴的な既存顧客、プロダクトマネージャーは理想の顧客をペルソナにしています。作成したものは半年から1年ほどのペースで見直すのですが、プロダクトのターゲットが大きく変わらない限りは、それほど調整はしないですね」

さらに安藤氏からは、カスタマージャーニーマップの実際の運用の流れについて共有がありました。

- 営業やカスタマーサービス、企画などの実務をしている人を集めてカスタマージャーニーマップを作成する

- インサイドセールスがお客様へ電話をかけ、ステージを振り分ける

- ステージごとに引き上げに必要なツールを企画チームとインサイドセールスチームが作成する

- その後、引き上げ度合いをチェックする

安藤氏はカスタマージャーニーマップを上記の流れで活用し、最後のチェックの際に引き上げ率が芳しくない場合には、ステージの振り分け基準やツールの見直しを実施しているとのことです。

最後にモデレーターの栗原氏から、「1つの取り組みに終わるのではなく、網羅的にあの手この手で取り組んでいることが分かり、私自身とても刺激になりました」という言葉で今回のセッションは幕を閉じました。

ブランディングとは”お客様の頭に思い浮かぶキーワード”である

モデレーター:株式会社フラクタ 河野 貴伸 氏、株式会社エアークローゼット 天沼 聰 氏

テーマ:業界初の挑戦をするエアークローゼットから紐解く、モノではなくサービスのブランディングとは

ファッションレンタルサービス「airCloset」を展開するエアークローゼット。同社のブランディングについて、代表取締役社長 兼 CEOの天沼氏にモデレーターの河野氏がお話を伺いました。

天沼氏:「ブランディングとは、お客様が頭に思い浮かぶキーワードであると思っています。お客様の中で自然と頭に思い描いてほしいキーワードを事前に会社がセットして、それを実現するための取り組みがブランディングだと考えています」

それを聞いた河野氏も、お客様視点がブランドビジネスにおいては大事であると語り、お客様がどう思い描くのかを想像しなくてはならないと言います。さらに天沼氏からブランディングに取り組む際に、意識していることについて話がありました。

天沼氏:「社内で4時間ほどディスカッションをして、『洗練されたワクワク感』というブランディングキーワードを決めました。そのキーワードを社内で当たり前に使っていくと、やがてそれが共通言語となります。社内での意思統一はブランディングにおいて凄く大切で、サービスの細部や、物や会社の言動の細部にブランディングが宿っていくと考え、そこを強く意識しています」

セッションの後半では、今後チャレンジしたいことについて話がありました。

河野氏:「やはりブランディングは自分たちらしさの芯を作りながら、ブレない体制を作っていくことが大事だと思っています。これから先は皆様が自らの手でちゃんとブランディングを行える、そういう世の中にしていきたいです」

天沼氏:「”ワクワクする”と言ったら”エアークローゼット”だと言ってもらえるブランドにしていけたら良いなと思っています。そのために重要なのは、自分たちがお届けしたい価値が中心にあり、お客様にそれをどう感じていただけるのかという、価値基準の物差しを持っていることです」

airCloset自体も大きな実証実験であると話す天沼氏。今後もエアークローゼットの活躍から目が離せません。

EC×実店舗を結びつけるワークマンの新しい挑戦とは

モデレーター:株式会社いつも 望月 智之 氏、パネリスト:株式会社ワークマン 土屋 哲雄 氏

テーマ:ワークマン・いつも から学ぶ、EC×実店舗の近未来

土屋氏から「ワークマンは100年単位で動いている会社」であるというお話からセッションが始まり、「消費者の購買行動の変化」についてへと話が移りました。土屋氏はなかなか店舗に足を運べなくなった今、世の中で起こっている変化をこう捉えていると話します。

土屋氏:「店舗に行って商品を自分で確かめられなくなったので、人々はより評判を聞くようになったと思います。ネット検索、SNSの検索の価値が高まったのかなと。今やマーケティングの中で大事なのはブランドの地位よりも、評判ではないでしょうか」

さらにSNSに関して、来店者数100人のうち何人がSNSに投稿するかの割合=SNS投稿率を独自に定め、その数値を上げるための考えを話してくださいました。土屋氏は「本当に売れる商品は店舗に置かないほうが良い」と言います。

土屋氏:「なぜなら人気商品でもパッと手に取って買われてしまうとSNS投稿率が下がるんです。実際、本当に欲しいものを探してから買っていただく方が、SNS投稿率は高くなります。もう1つの理由は100坪の標準店舗しかないため、そもそも全てを店舗に置けないからです。人気商品は予約してもらって、店舗で受け取ってもらえれば必ず手に入ります。そうすれば、SNS投稿率を上げることができると考えています」

100坪の店舗をネットで補うことができないかと考えていると話す土屋氏。ECとリアルを結び付けないと店舗には限界があると言い、従来の坪当たりの売上の概念を変える挑戦に本格的に取り組むと語りました。

望月氏からは、店舗ならではのメリットや価値、ネットとの融合に関して、「ワークマンの新しい挑戦は、店舗の新しいフォーマットになっていくでしょう。今後の動きにも注目していきたい」という言葉がありました。

さて「Marketing Journey」のイベントレポートはここまでになります。

以下からアーカイブ配信をご視聴できますので、この機会をぜひ逃さずにご覧くださいませ。

【アーカイブ動画無料配信中!】

本レポートの実際の動画が無料でご視聴いただけます。

記事ではご紹介できなかった部分もあるのでこの機会にぜひご覧ください!