今回は難しい本を読まずとも現場で直ぐに実践できるクリティカルシンキングについて簡単にまとめてみました。

マーケティングの現場は常に仮説の立案と証明の繰り返しで、なかなか「何も浮かびません」というセリフが言いづらい世界です。

自分の経験だけでなく、目の前に起きている出来事を構造的に理解し「なぜ?」と考えるためにも、論理的思考法の代表的な存在であるクリティカルシンキングを知っていて損はありません。

そこで、クリティカルシンキングについて、代表的な3つの手法に絞って今回は紹介したいと思います。

そもそもクリティカルシンキングとは?

まず、クリティカルシンキングとは何か?について簡単に説明します。

日本語では「批判的思考」と訳されていますが、物事を否定的に考える方法をクリティカルシンキングとは言いません。

そもそも「批判」という言葉は、事実を付き合わせるという意味の「批」と、見分け定めるという意味の「判」、この2文字で構成されます。

つまり批判的思考とは、①情報を分析し、②客観的に把握し、③正確に理解するための考え方なのです。

その1:ズームイン・ズームアウト

物事をズームインして(具体的に)考える、ズームアウトして(抽象的に)考える思考法を、ズームイン・ズームアウトと言います。

課題を定義して、どうやって解決するのか?と考えるのがズームイン、これは何のためにやるのか?と考えることがズームアウトになります。

例えば、広告主から「コンバージョンの件数が少ない!」と相談されたとします。

ズームイン的思考法は「少ないなら増やさないといけない。どうやって増やそう?」と手法に考えます。一方で、ズームアウト的思考法は「コンバージョンの数が少ないと何が問題なのか?」と理由を考えます。

図1:クリティカルシンキング手法①「ズームイン・ズームアウト」

課題に対して、逆説的に考えてみることがポイントだと言われています。

つまりその課題を解決しなければ「何か問題になるのか」を考えて、浮かび上がった問題が本質的な「課題」になるのです。

どちらの思考法を取るにしても「課題の定義」がとても重要です。「課題」の解決が解決にならないこともあります。現場で働く皆さんも、1度や2度は経験があるのではないでしょうか。

まずはズームアウト的思考法で本当の課題は何かを考えて、それからズームアウト的思考法で課題の解決方法を考えるべきでしょう。

曲芸のように両方のバランスを取りながら、細い綱の上をまっすぐ歩けるようになれば、批判的思考力が身についたと言えます。

その2:演繹法

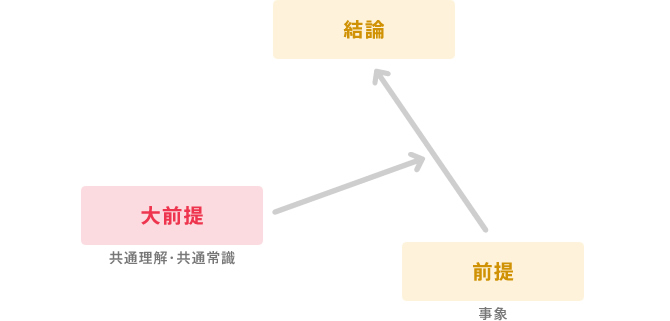

簡単に言ってしまえば、三段論法を演繹(えんえき)法と言います。

まず大前提となる「共通理解」「共通常識」があり、次にそれに関連する「個別事象」があり、やがてこれらから結論を導く方法です。絵で表してみましょう。

図2:クリティカルシンキング手法②「演繹法」

世の中の多くのコミュニケーションロスは、この絵にある「大前提」の認識違いにあると言われています。

自分の知っていることが、相手も知っているとは限りません。海外旅行に行ったらカルチャーショックを受けて帰ってきた!と言っている人が多くいますが、それは「大前提」が噛み合わないからです。

例えば、広告主から「CPAが高いよ!もっと下げて欲しい」と相談されたとします。

この内容を構造的に表現すると、前提は「CPAが高い」であり、結論は「CPAを下げる」になります。しかし、これだけだと論理が飛躍しています。皆さんも、何か違和感を覚えないでしょうか?

もし「月額予算は決まっている」という大前提があれば、1件獲得あたりのコストが低ければ低いほうが良いですから、CPAを下げて欲しいと言うのは当然です。

他にも「競合他社のCPAは自社より低かった、同じような施策をしているのに」という大前提があれば、自社のマーケティングに何かしらCPAを押し上げている要因があると考えられますから、CPAを下げて欲しいと言うのは当然です。

大前提が欠けていれば「論理が飛躍している」と言われ、前提から結論にかけてのロジックが弱ければ「現実性に欠ける」と言われるので注意しましょう。

その3:帰納法

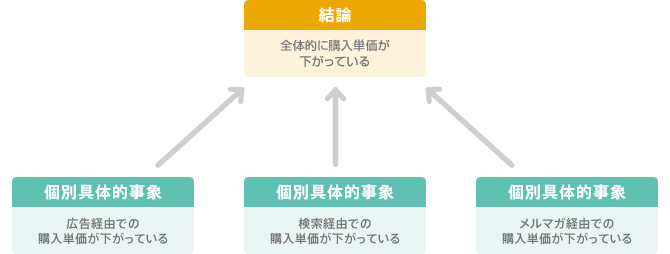

個別具体的に発生している事象を幾つか並べて、これらを集約して1つにまとめて表現することを帰納法と言います。

しかしまとめる場合に、極度に単純化を図ってはいけません。また、情報から推測して言ってもいないことを追加してもいけません。簡単に言いましたが、これがなかなか難しいものです。

例えばネットショッピングを運用していて、「広告経由での購入単価が下がっている」「検索エンジン経由での購入単価が下がっている」「メルマガ経由での購入単価が下がっている」という現象から、「全体的に購入単価が下がっている」という結論を導き出したとします。

図3:クリティカルシンキング手法③「帰納法」

この場合、確認しなければならないのは「例外」です。複数ある施策の中で、その全てで購入単価が下がっているのであれば「全体的に」と表現しても問題ありません。

しかしアフィリエイト経由だけは購入単価が下がっていないことがわかれば、「全体的に」と記載すると、帰納法のロジックとしては破綻します。

こうした帰納法はあらゆる事象を集める必要があり演繹法に人気の分がありましたが、最近のビッグデータのトレンドにより、帰納法的思考に注目が集まっています。

まとめ

思考法は、あくまで目の前の問題に取り組むための武器でしかありません。重厚な武器であっても、解きほぐせない問題があるかもしれません。

しかし武器もなく戦うことは無謀です。論理的思考は1日で獲得できるものでもないので、少しずつの積み重ねか、それが得意な人に任せるのも良いかもしれませんね。

ARCC限定イベントへのご招待・限定コンテンツの配信・

新着記事の案内・イベント情報の先行配信など、特典が満載です。