人の心を動かすコンテンツは、どのように作られるのでしょうか?

制作ノウハウも大事ですが、コンテンツを生み出す考え方そのものに、何か大事なことがあるのではないか。この漠然とした問いを投げかけるにふさわしい人がいます。

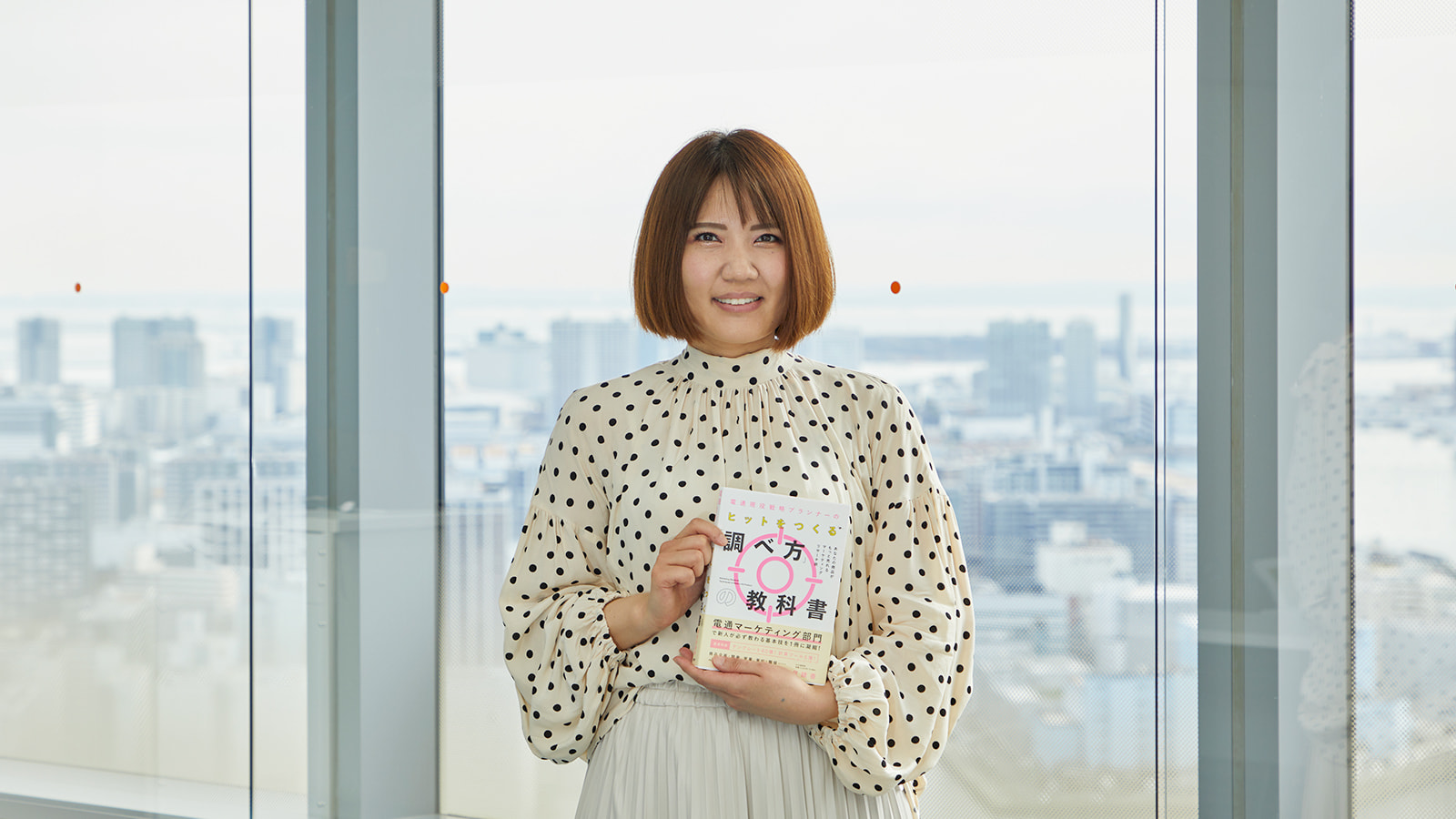

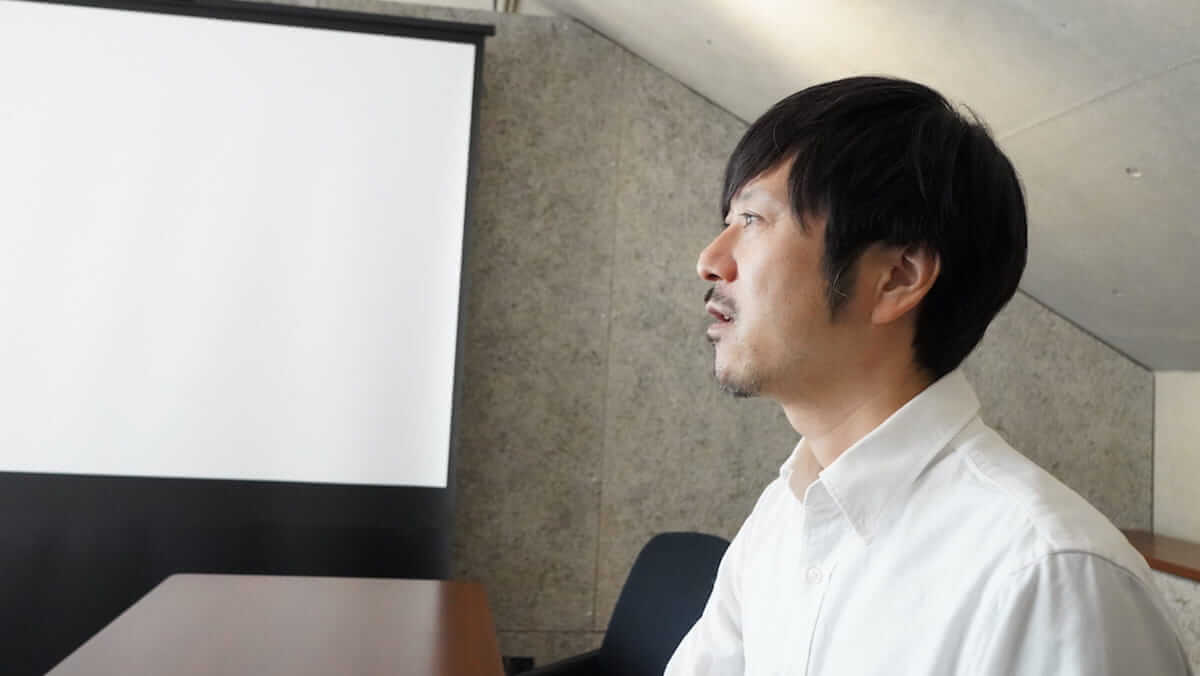

BtoB企業のためのWeb制作会社、株式会社ベイジの代表を務める枌谷 力さんは、現在Twitterフォロワー数6.5万人。定期発信している会社ブログも、専門性や読みごたえが一味違うと業界内で話題の人物です。

枌谷さんの考え方にこそ、読者の心に届くコンテンツづくりのヒントが隠されているはず。

ARCCは今回、コンテンツにまつわる様々なことを枌谷さんに伺いました。

企業がコンテンツづくりに力を入れる背景

コロナの影響でライフスタイルやビジネスが大きく変化しているとよく言われますが、ビジネスとコンテンツの関係に関していえば、コロナ前も後も特に変わりはないように思います。

そもそもコンテンツの定義自体が曖昧ですが、直訳すると「内容」に過ぎません。ここに私は、「人が意図的に創造した内容」という意味を加えて捉えています。

そのように捉えると、コンテンツは時代によって必要になったり不要になったりするものではないと理解できます。例えば日本書紀は、古代の政府が自らの正統性を証明するために作ったコンテンツであるといえますよね。

つまり、コンテンツは古くから存在してきたわけです。時代とともに作り方や届け方が変化することはあっても、その重要性は今も昔も変わらないように思います。

事業はコンテンツがないと成り立たないのかと言うと、必ずしもそうではありません。

販売する商品やサービスに大きな価値があれば、あるいは強い営業チームがあれば、コンテンツをことさら意識しなくてもビジネスは成立します。

枌谷さんは「コンテンツは昔からあった」としつつ、昨今、事業を推進する上でBtoB企業がコンテンツに関心を寄せるようになった背景を、このように語ってくださいました。

事業として成立している以上、コンテンツがゼロということはありませんが、今までコンテンツに無頓着だったBtoB企業も少なくありません。

そんな企業がWebサイトをリニューアルしてLPやホワイトペーパーを作り、メルマガを始め、それらを統合するためにMAツールを導入しても、結局「魅力的なコンテンツが作れない」という問題に行きつきます。

かつては、コンテンツを発信できるのは雑誌社やTV局といった限られたメディアだけでした。彼らに認められるか、お金を出さなければ、マーケットにコンテンツを届けることは難しかった。逆にそれができれば、良質なコンテンツは誰かが代わりに作ってくれました。

しかし時代は変わり、インターネットが誕生してブログやSNSが登場し、誰もがコンテンツを自分の手で作り、届けることができるようになりました。この「誰もが」には、企業も含まれます。

一般には名が知られていないBtoB企業でも、その気になれば、自分の手で情報発信できるようになったのです。それゆえ良いコンテンツが作れないと、競争において不利になりやすい時代とも言えます。

コンテンツを上手に発信していけば、自然検索やSNSだけでなく、社内ネットワークにもコンテンツが侵入して社内の口コミを誘発し、営業に頼らずとも顧客と接点を持つことができます。こうして、コンテンツを作るのが得意な企業が、どんどん有利な立場を作っていきます。

このような時代の変化に気が付き、これまでコンテンツに強い関心を寄せていなかったBtoB企業が、コンテンツづくりに力を入れ始めているのではないでしょうか。

記憶されることを目指してコンテンツを作る

「コンテンツ」と一口に言っても様々ですが、ことマーケティング施策においてはコンテンツの目的がSEOになることが往々にしてあります。枌谷さんは世のSEOを目的としたコンテンツについて、どのように考えているのでしょうか。

まず、私はSEO向けにコンテンツを作ることに否定的ではありません。というか、インターネット上にコンテンツを公開する以上、SEOを意識して作るのは当たり前だと思います。ただ、よく問題になるのは、「SEO上は成果を出しているが読むとモヤモヤする低質なコンテンツ」のことですよね。

そういったコンテンツについては、コンテンツというより「でっかいボタン」なんじゃないかな、と思ったりします。Googleの検索結果に登場し、コンバージョンに誘導するためのテキストが大量に埋め込まれたボタンです。

例えば、資料請求を促すボタンには「資料請求」ってラベルが表示されていますよね。

「あの資料請求という文字列はコンテンツですか?」と聞かれたら、多分「コンテンツじゃない」と答えますよね。それと同じで、SEOだけを目的にした低質なコンテンツは、事実上ナビゲーション機能しかないので、コンテンツじゃなくボタンみたいだと思うわけです。

「資料請求」というラベルの文字数を8000字くらいに大幅に水増しして、検索エンジンに表示されやすくしたでっかいボタンと同じような存在です。

「資料請求」という文字列に対して、何か心を動かされたり、そのことを記憶していたりしないですよね。SEO向けの低質なコンテンツも、検索で表示されて訪問するけど、長期記憶されるような印象に残らないと思うんですよ。その意味でもボタンっぽいな、と。

それがマーケティング的に良いか悪いかは別問題ですが、「あれはコンテンツか?」という意味では、コンテンツというよりボタンかなと思ったりします。

「記憶」というキーワードが出ましたが、枌谷さんが考える“コンテンツ”において大事なことは、まさしく「記憶に残ること」だと言います。

そうですね。コンテンツの定義に「記憶される」というのはないと思いますが、私自身は、「コンテンツは記憶されることを目指す」という気持ちで作っています。

例えば、そのコンテンツに触れた瞬間が、必ずしもその商材を求めている瞬間ではない、ということってよくあると思います。

BtoB商材なんかは、知ったその時は社内で課題化されてなくて、「今は買うタイミングじゃない」ってことも多いです。でも記憶に残ってさえいれば、課題化して購買ニーズが発生したタイミングで第一想起されたり、想起集合に入ったりして、そこから相談してくれるはずです。

SEOはGoogleにインデックスされるようにコンテンツを作るのが出発地点になりますが、その言葉を借りれば、脳内にインデックスさせて、脳内で検索をした時にその検索結果に上位表示されるようにコンテンツを作る、という考え方です。

しかし記憶の難しさは、何をもって人の記憶に残っているかを確かめにくいことです。

BtoB商材の場合、対象とする企業やユーザーがそんなに多くないので、生活者向けのブランド調査のような手法が取れません。そのため記憶されているかどうかを探るために、参考指標の動きから推測していくことになります。

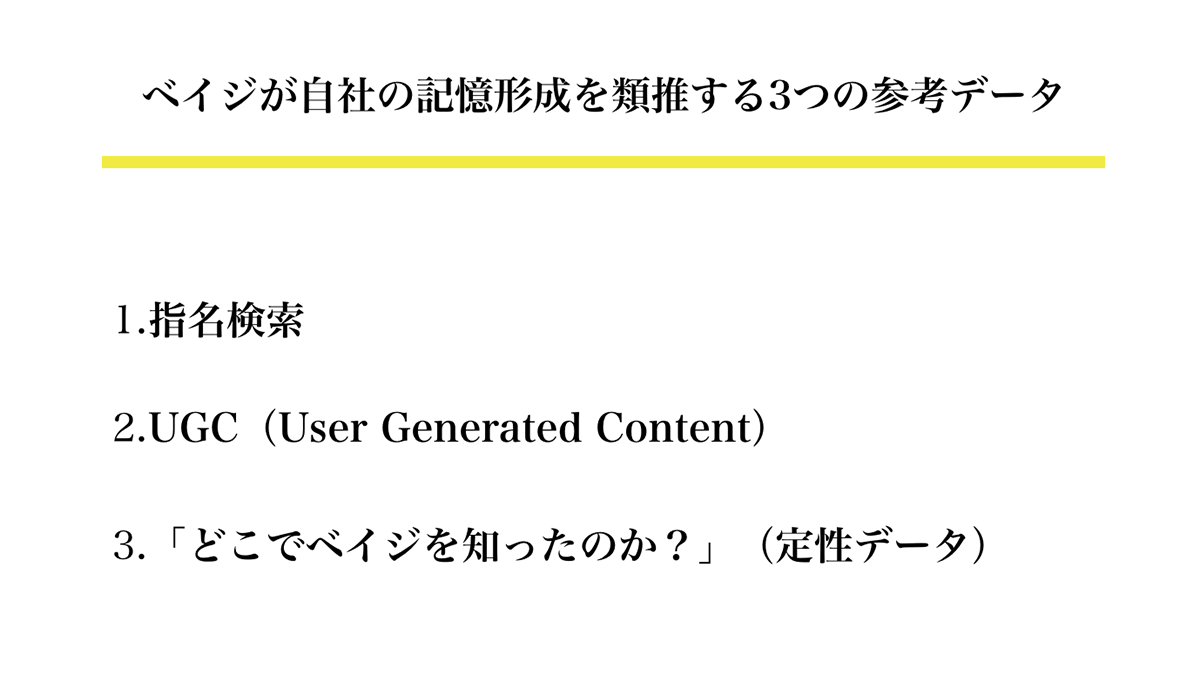

私が自社が記憶されているかを類推する参考として見るデータは、3つです。

1つ目は、指名検索です。社名を含む検索数が増えているということは、記憶している人の数が増えていると推測することができますよね。自社の場合、数か月~1年おきくらいで、前期より増えているかどうかを確認しています。

ちなみに2018年は4.5万、2019年は5.9万、2020年は8.0万と、ベイジを含むワードの指名検索は増えています。

2つ目は、UGC(User Generated Content)です。コンテンツが誰かの感情を動かすほどUGCが生まれると思います。そしてUGCを生むような行動を取る人が多いコンテンツということは、記憶に残りやすいコンテンツなのだろう、と推測しています。

3つ目は、お問い合わせいただく時にフォームで聞いている定性的なデータです。すごく原始的ですが、「どこでベイジを知ったのか?」とユーザーや顧客に直接聞いて実状を把握しています。

「数字を見たくなる」のは、コンテンツに「見返り」を求めているから。

3つのデータについて話し終えた後、枌谷さんは「ただー」とドキッとするような言葉を続けました。

ただ、そういった数字を常日頃意識して情報発信してるかというと、そんなに意識していません。コンテンツを作ってる時は、「これがユーザーに喜ばれるか」というその一点に集中しているように思います。

そもそも「数字を見たくなる」のは、コンテンツに「見返り」を求めているからですよね。

極めて私見ですが、オウンドメディアってコミュニケーションでしかないので、数字ではなく読者からの良い感想や褒め言葉、喜び、驚き、感謝などの「感情の動き」を求めて作っていったほうがいいと思うのです。

数字はあくまでその結果生まれる副次的なモノに過ぎないはず。

人を褒めたり、喜ばせたりするとき見返りを求めますか?深層心理で何を求めてるかはさておき、私自身は表面的には見返りを求めてません。

オウンドメディアも、それと同じです。

見返りを求めると打率が気になり、効率が悪いことをしている気がして、続けられなくなる気がするのです。損得は関係なく、とにかく読者や業界に貢献しようという気持ちで作ることから、記憶に残る良いコンテンツが生まれると思うんですね。

成功したオウンドメディアを運営している企業に話を聞くと、「KPIを立ててない」とおっしゃってることがあります。こういう企業は業界や読者への貢献のために作っていて、情報発信が文化になっているんですよね。

自分に貢献してくれる企業のことは応援したくなるし、相談したくなるじゃないですか。貢献し続けていたら、そのうち事業に何らかの良い影響が返ってくる。そう信じているわけです。

私は経営者なので、活動の経済的合理性は当然気にかけてはいるし、ROIは意識しています。ただ自社のオウンドメディアに関しては、数字で見える短期的なKPIよりは、長い目で見た時の採用や組織作りも含めた、マーケティングだけじゃない多岐に渡る効果を見ています。

だからこそ、日常的にはオウンドメディアの数字を追いかけていないんです。

社員の自己実現と人材育成に力を注ぎたい

現在ベイジは、「ウェブサイト・デザイン事業」「ウェブアプリ・デザイン事業」「コンサルティング事業」「法人向け教育事業」「プロダクト事業」の5事業を行なっています。

インタビューの最後に、5事業を展開する現在から先の未来について、どのような構想を描いているかをお聞きしました。

ありがたいことに、2020年は年間で440件のお問い合わせがありました。でもこの中で契約まで至ってご支援しているのは、その中の2%だけです。

これは単に私たちの組織が小さいからであり、経営者としての私の力不足の部分だと思います。とはいえ、自社だけで数百件のお問い合わせに応えられる組織を作ろうとすると、何年かかるか分かりません。

なので今後は同業者内へのノウハウの提供や育成に力を入れていきたいと考えています。

ベイジ流のWebサイトの作り方やマーケティングの考え方が広まり、その結果、Webを作る会社が活性化し、日本国内のWebに関する様々な課題が解決できればいい。なんでも自社でやる必要はないという考え方です。

また別の考えでいえば、将来的にはWeb制作の多くは自動化されると思いますが、一方でWebの専門家が直接サポートしなければならないWeb戦略といった領域は残り続けると思います。

その考えからいっても、Webサイトを戦略的に考えることができる専門家を育成していくことは大事ですし、何より面白そうだなと。私はもう20年以上もWeb制作の業界にいますので、キャリアの最後の置き土産的なことを、この業界に残していければなと思っています。

こういった活動をするためにも、コンテンツを使った情報発信は引き続きとても大事だと思っています。

なぜ枌谷さんのコンテンツは人の心を動かすのか。

それは「感情を動かし、記憶に残す」という、コンテンツに向き合う姿勢や、誰かに貢献したいという想いの集大成だからかもしれません。

枌谷さんは起業当初を振り返り、「自分の自己実現のために経営をしていた」と言います。そして今は「社員の自己実現がモチベーションの源」とのこと。今後、枌谷さんが作り出すコンテンツ、そしてベイジから輩出される人材が楽しみでなりません。

ARCC会員限定で参加ができるトークセッションイベント「ARCC Salon」にて

枌谷さんに登壇いただいた際のアーカイブ動画を無料配布しております。

ぜひ動画もあわせてご覧ください!